Histoire numérique

Cet rubrique n’est pas « de l’Histoire », mais un aperçu des techniques possibles en appui à la science historique. Je ne suis pas historien, mais technicien.

Wikipédia : « L’histoire numérique consiste en l’utilisation des outils numériques et de l’analyse computationnelle au profit des sciences historiques, tant dans leur dimension de recherche que dans leur vulgarisation. »

Cette définition est assez vague, dans la mesure où, quand vous utilisez un ordinateur pour écrire votre article sur De Dietrich, vous faites de "L’histoire numérique" ! 0n y retrouve donc des activités très différentes, telles que la diffusion des articles et des revues sur le Web, la gestion informatisée des bibliothèques et des archives, la diffusion et la vulgarisation de l’Histoire, par exemple Wikipédia.

Pour la plupart de ces activités, le numérique permet en effet de développer et d’augmenter les capacités, mais sans grand invention ou nouveauté, même si l’accroissement des capacités est en soi une nouveauté. Je n’aborderai non plus les dernières nouveautés, l’I.A., pour lesquelles je ne suis pas compétent.

En revanche, je vais développer ci-dessous les possibilités que je trouve nouvelles, dans la mesure où elles étaient hors de portée des historiens « crayon et papier », c’est-à-dire la manipulation de grandes masses de données. Pour ces techniques on utilise aussi l’expression « histoire quantitative ».

En effet, dans le temps, pour dépouiller un grand corpus, par exemple 500 dossiers de personnes ou de communes d’un fonds d’archives, l’historien n’avait que ses fiches cartonnées. Pour les professionnels, il y avait les cartons à trou, les tringles et la pince PMU. Ensuite sont apparues les cartes perforées, la carte 80 colonnes, mais qui nécessitaient un matériel lourd et onéreux, réservé aux historiens professionnels.

Cependant, dès les débuts de l’informatique, les historiens se sont intéressés à ses possibilités, exemple la revue "Le médiéviste et l’ordinateur" au printemps 1979.

Enfin, dans les années 1990 sont apparus les ordinateurs personnels, dont les historiens ont très vite perçu les possibilités. Dans le fond, ce n’était pas une vrai révolution « informatique », avec mon premier PC en 1987 je ne faisais pas grand-chose de plus que ce que je pouvais faire avec le gros IBM 360 (à droite) de

l’Institut de Mathématique à la fin des années 1960.

l’Institut de Mathématique à la fin des années 1960.

Mais mon PC était de la taille de deux boites de chaussures, et l’IBM de 1960 de la taille de votre cuisine, et, surtout, le PC était chez moi, à disposition 24h sur 24, et non plus sur réservation une heure par semaine. Aujourd’hui, la même chose tient dans une grosse boite d’allumettes [1] (à gauche).

Très vite sont apparus des outils, aides à la saisie et à l’archivage, analyse de données, puis bientôt les véritables Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) à partir du milieu des années 1990. Au début des années 2000 l’utilisation de ces outils est devenue banale, et enseignée dans les universités.

On examinera ci-après quelques utilisations actuelles d’outils informatiques, et les enseignements que l’on peut en tirer. Nous utiliserons des exemples réels de travaux de recherche en Histoire, qui ont donné lieu à des tests ou des utilisations spécialisées de l’outil informatique, du simple tableur à l’application informatique spécifique.

Avertissement : ces chapitres vous paraitrons peut-être un peu arides, il faut les lires soit pas curiosité, comment fait-on de "l’Histoire" aujourd’hui, soit parce que vous avez un projet en cours ou à venir.

Premiers chapitre : Analyse de textes Le travail sur les textes, analyses, inventaires, classifications.

Deuxième chapitre : Autres exemples saisie des informations de masse Exemple de saisie (numérisation) de fonds d’archives.

Troisième chapitre : Exemple d’application informatique : base de données des instituteurs de la Seine Exemple d’application informatique de saisie et d’exploitation d’un fonds d’archives.

Quatrième chapitre : discussion finale, quelques outils. Ce dernier chapitre reprend les éléments de la démarche, et un aperçu des outils à notre disposition. Il est peut-être le plus rébarbatif, mais utile si vous avez en perspective un projet d’Histoire numérique.

Si vous avez des expériences à partager, ou souhaitez un appui, contactez nous par le formulaire de contact ou à la bibliothèque tous les jeudis de 17h à 19h. Je serais personnellement intéressé par des expériences avec l’IA, car "artificiel" c’est sûr, "intelligence" je suis toujours encore dubitatif.

Travail sur les textes

Mise en forme de textes Lorsque Hélène Georger-Vogt fut nommée responsable des archives De (...)

Saisie des données

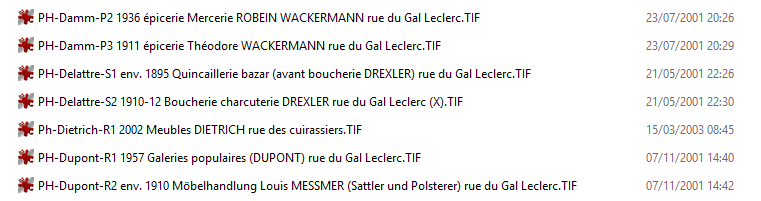

Jusqu’ici nous avons examiné des données présentes dans notre ordinateur. Mais malheureusement, (...)

Application informatique

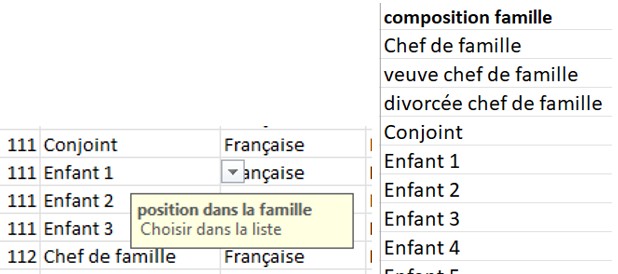

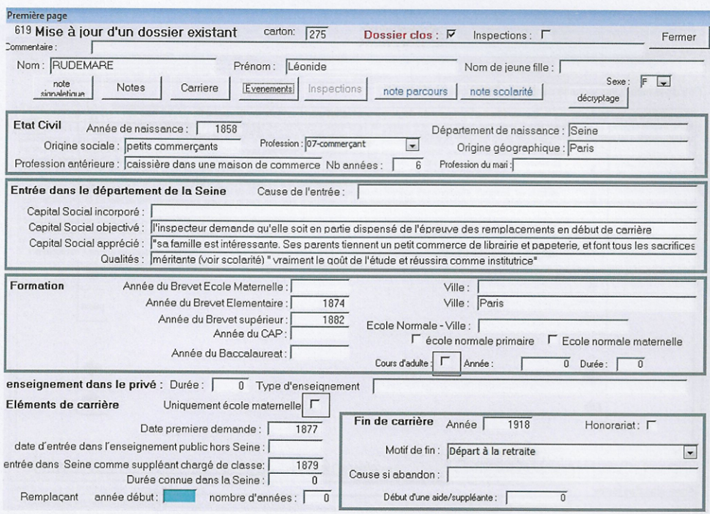

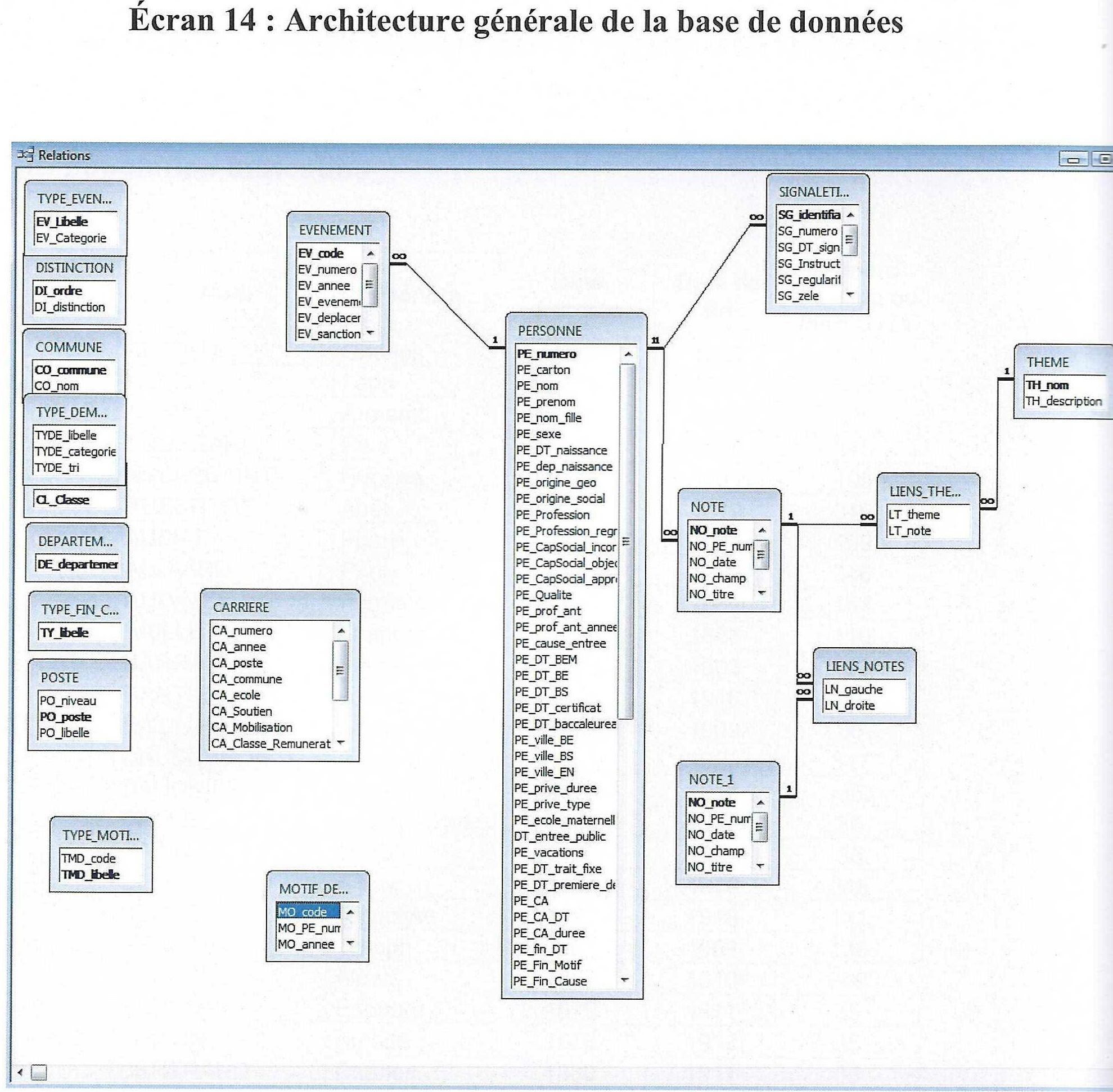

Ce dernier exemple reprend l’ensemble des éléments présentés dans les chapitres précédents, mais à (...)

Outils et démarche

Simple ou complexe, l’utilisation de l’informatique dans les travaux des historiens est (...)

[1] Micro-Ordinateur Raspeberry Pi

[2] Girard Alain, Bastide Henri. Orientation et sélection scolaires : une enquête sur les enfants à la sortie de l’école primaire. In :

Population, 10 ? année, n°4, 1955. pp. 605-626 ;

doi : 10.2307/1525255

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1955_num_10_4_4487

[3] Les fondateurs de l’école du peuple

Corps enseignant, institution scolaire et société urbaine (1870-1920)

[4] désolé pour les amateurs d’écriture inclusive, mais répéter tout au long de ce texte le mot « instituteur.trice » me semble trop compliqué. Je me contente donc de « instituteur », sachant que, sauf exception mentionnée, cela inclut les hommes et les femmes.

[5] Une discussion existe sur différentes catégories : freeware, open source ou logiciel libre. Nous ne présenterons pas ces nuances, pour nos besoins ici ce sont surtout des logiciels « gratuits », par opposition aux logiciels propriétaires, payants.